Kompaktes Wissen

Der EU AI Act erklärt

Mit unserer neuen Ratgeberserie Hands on Marketing beleuchten wir, was Marketer jetzt wirklich wissen müssen – praxisnah, verständlich und auf den Punkt. Zum Auftakt werfen wir einen Blick auf den EU AI Act: Welche Pflichten kommen auf Unternehmen zu, was bedeutet das für KI-gestützte Tools – und wie bleibt Marketing rechtskonform?

Unser Dreiklang aus Workbook - Webinar - Masterclass liefert den kompakten Einstieg.

Diese KI-Regeln müssen Marketer jetzt kennen

Künstliche Intelligenz ist aus dem Marketing nicht mehr wegzudenken. Doch ihr Einsatz wirft neue rechtliche und ethische Fragen auf. Mit dem EU AI Act, der Verordnung über Künstliche Intelligenz, hat die Europäische Union (EU) erstmals ein umfassendes Gesetz zur Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz erlassen, das seit Februar 2025 schrittweise umgesetzt werden muss.

Die wichtigsten Regelungen für Marketer im Überblick:

Was ist der AI Act?

Warum ein KI-Gesetz?

Wohl jeder hat seit dem rasanten Aufstieg von ChatGPT in den vergangenen zwei Jahren mit generativer Künstlicher Intelligenz experimentiert, darüber gestaunt oder auch mit den Ergebnissen gehadert. Dabei wird klar, welche ungeheure Chancen die Technologie bietet, aber auch welche Risiken sie birgt. Noch im März 2023, kurz nach dem Erscheinen von ChatGPT, hatte die gemeinnützige Organisation „Future of Life“ – unterstützt von mehr als 1.000 Unterzeichnern aus der Tech-Branche und der Wissenschaft – ein KI-Moratorium gefordert. Forschung und Entwicklung mächtiger Sprachmodelle sollten für sechs Monate ausgesetzt werden, um mögliche Risiken besser einschätzen zu können. Heute wissen wir: Dazu ist es nie gekommen und die KI-Apokalypse ist ausgeblieben. Doch die Warnung hat Prozesse in Gang gesetzt. Allen voran in der EU, die mit Nachdruck die schon vorhandenen Entwürfe ihrer KI-Verordnung überarbeitet und schließlich im August 2024 verabschiedet hat. Das Ergebnis ist der EU AI Act, das weltweit erste umfassende Gesetz zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Zielsetzung der EU-Kommission

Das Ziel ist ein einheitlicher, sicherer und ethisch korrekter und Umgang mit KI. Zum einen schafft die EU innerhalb ihrer Mitgliedsstaaten harmonisierte Regeln für die Entwicklung, das Inverkehrbringen und die Nutzung von KI-Systemen. In dieser Logik reiht sich der AI Act in die in Europa übliche Produktsicherheitsregulierung ein, nur übertragen auf KI-Anwendungen und nicht auf Autos, Werkzeuge oder Haushaltsgeräte. Zum anderen soll der AI Act sicherstellen, dass die individuellen Freiheiten und die hohen grundrechtlichen Maßstäbe in Europa – etwa der Schutz der Menschenwürde, Gleichheit und Datenschutz – nicht durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz verwässert werden. Dem Vorwurf von Kritikern, eine KI-Regulierung behindere Innovationen und Wettbewerb im Vergleich zu den USA oder China, entgegnen Befürworter, dass der AI Act in seinem Bestreben, Bürger vor den potenziellen Risiken unregulierter KI-Systeme zu schützen auch zum Standortvorteil in Europa werden kann. Dann nämlich, wenn er dazu beiträgt, das Vertrauen in Künstliche Intelligenz zu steigern - ganz ähnlich zur Datenschutz-Grundverordnung, mit deren strengen Vorschriften zum Schutz von Verbrauchern die EU ein Regelwerk mit Vorbildcharakter geschaffen hat. Die DSGVO ist komplex und teilweise auch hinderlich. Aber sie ist inzwischen ein globaler Standard für den Datenschutz, der europäischen Unternehmen potenziell sogar Wettbewerbsvorteile bietet.

Wie funktioniert der AI Act?

Risikoklassen im Überblick: Von nicht annehmbar bis minimal

Der AI Act folgt einem risikobasierten Ansatz. Das bedeutet, dass KI-Systeme mit höherem Risiko, strenge Sicherheits- und Transparenzanforderungen erfüllen müssen, um eine verantwortungsvolle Nutzung zu gewährleisten. Für weniger risikobehaftete Anwendungen gelten sehr viel geringere Anforderungen, um die Entwicklung in diesen Bereichen nicht unnötig zu behindern.

In diese Kategorie fallen KI-Systeme, die Grundrechte von Menschen missachten, etwa Social-Scoring-Systeme, die das Verhalten von Bürgern überwachen oder sanktionieren. Sie sind verboten. Ebenso wie Systeme, die die Gesundheit gefährden oder die Schwächen von Menschen gezielt ausnutzen.

KI-Systeme mit hohem Risiko betreffen oder berühren wesentliche Grundrechte, Sicherheit oder Gesundheit von Bürgern. Sie müssen strenge Anforderungen erfüllen, bevor sie in der EU eingesetzt werden dürfen. Dazu gehört die KI-gestützte Auswahl von Bewerbern oder Systeme zur Bewertung der Bonität. Auch durch die Anwendung in bestimmten Branchen, wie in der Luftfahrt oder dem Gesundheitswesen kann von einer künstlichen Intelligenz ein hohes Risiko ausgehen.

Als solche definiert der AI Act Anwendungsfälle, die Menschen aufgrund mangelnder Transparenz irreführen könnten. Etwa KI-Systeme, die Inhalte wie Videos, Bilder und Texte generieren – bis hin zu Deepfakes, also vollständig synthetisch hergestellten Inhalten, die echten Personen oder Orten so sehr ähneln, dass Menschen sie für authentisch halten könnten.

Dies ist die mit Abstand größte Kategorie. In sie gehören KI-Anwendungen in Alltagstechnologien, etwa Sprachübersetzungen, automatische Rechtschreibprüfung, Spamfilter und Co. sowie in nicht sensiblen Geschäftsanwendungen. Aber Achtung: Diese Anwendungsfälle könnten Risiken bergen, die über den Rahmen des AI Act hinausgehen, oft zum Beispiel in Bezug auf den Datenschutz oder den Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Wer ist betroffen? Gilt der AI Act auch für KMU?

Die Unternehmensgröße spielt für den AI Act keine Rolle. Vielmehr richtet sich die Verordnung grundsätzlich an alle Beteiligten, die an der Entwicklung, Vermarktung und Nutzung von KI-Systemen in der EU beteiligt sind. Allerdings benennt die EU verschiedene Akteure, die unterschiedliche Verpflichtungen erfüllen müssen:

Anbieter von KI-Systemen müssen den Großteil der Anforderungen des AI Act erfüllen. Das sind Unternehmen, die KI-Systeme entwickeln und auf dem EU-Markt anbieten oder aber bestehende KI-Modelle in eigene Produkte integrieren und diese unter ihrer Marke vertreiben. Dabei ist es egal, ob sie ihren Sitz in der EU haben. Der AI Act gilt, sobald ein KI-System in der EU verwendet und verfügbar gemacht wird.

Betreiber sind alle Unternehmen, die ein KI-System unter eigener Verantwortung und im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit nutzen. Wobei die Bezeichnung etwas missverständlich ist. Gemeint sind Anwender. Zum Beispiel wenn ein Unternehmen eine Software kauft, mit der es KI-gestützt sein Personalwesen oder seine Lieferkette managen kann. Aber auch wenn betrieblich KI-Sprachmodelle wie ChatGPT, Copilot oder Claude genutzt werden, gelten Unternehmen als deren Betreiber.

Was der AI Act von Unternehmen fordert

Der AI Act ist keine Auflistung von Vorgaben, die universell für jede KI-Anwendung und jeden Akteur gelten. Vielmehr richten sich die Anforderungen nach Anwendungsfall und der Rolle, die ein Unternehmen in der KI-Wertschöpfungskette spielt. Grundsätzlich gilt: Je höher das Risiko, desto komplexer die Anforderungen. Zum Beispiel müssen Organisationen, die als Anwender nur KI mit begrenztem oder keinem Risiko einsetzen, deutlich weniger berücksichtigen als etwa Anbieter von Systemen mit hohem Risiko.

1. Auftakt: Das Workbook "Der EU AI Act"

Noch mehr Insights, Einordnung und Beispiele aus dem Marketing zum EU AI Act?

All das finden Sie kompakt und anschaulich dargestellt in unserem aktuellen Workbook "Der EU AI Act"als Grundlagenangebot der neuen Reihe "Hands on Marketing - Die Ratgeberserie des BVMC"

Lesen Sie hier was Marketer beim KI-Einsatz beachten müssen

KI im Marketing: Was ist erlaubt, was nicht?

In der Regel sind Unternehmen, Agenturen und Marketingorganisationen „Betreiber“ im Sinne des AI Act. Sie nutzen KI wie ChatGPT, Midjourney und Co. für ihre tägliche Arbeit – und stellen sich nun Fragen wie:

- Muss ich KI-generierten Content kennzeichnen?

- Kann ich einen Videoclip nur mit KI entwickeln und veröffentlichen?

- Was bedeutet die Aussage, dass ich Mitarbeiter:innen schulen muss?

- Sie zielen auf die in der KI-Verordnung formulierten Befähigungs- und Transparenzpflichten ab.

Was besagt die KI-Befähigungspflicht?

In Artikel 4 fordert der AI Act seit Februar 2025 den Aufbau von KI-Kompetenz: „Die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um nach bestem Wissen und Gewissen sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ausreichende KI-Kompetenz verfügen (…).“ Vielfach wird angenommen, dass eine Schulungspflicht resultiert. Allerdings stellt das Gesetz völlig frei, wie die KI-Kompetenz aufgebaut wird – sei es durch Online- oder Präsenzschulungen, interne Workshops oder andere Formate. Egal welchen Weg Unternehmen wählen, wichtig ist, dass mögliche Schulungskonzepte entsprechend dokumentiert sind.

Welche Transparenzpflichten werden kommen?

Ab 2026 greift Artikel 50, der bestimmte Transparenzverpflichtungen regelt. Bei einem KI-Chatbot im Kundenservice etwa muss für User klar ersichtlich sein, dass sie nicht mit einem Menschen chatten. Einen weiteren Fokus legt der AI Act auf sogenannte Deepfakes, also KI-generierte Inhalte die realen Orten, Menschen oder Ereignissen täuschend ähnlich sind. Diese müssen als künstlich erzeugt gekennzeichnet werden, um Täuschung vorzubeugen.

Häufig gestellte Fragen

Der AI Act ist eine Verordnung und gilt, anders als EU-Richtlinien, die erst von den Mitgliedstaaten in nationales Recht überführt werden müssen, seit seiner Verabschiedung im August 2024 unmittelbar. Um einen guten Übergang zu ermöglichen, treten die einzelnen Vorgaben des AI Act allerdings erst schrittweise in Kraft.

- 12. Juli 2024: Der EU AI Act wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

- 1. August 2024: Der EU AI Act tritt in Kraft.

- Seit dem 2. Februar 2025 etwa gelten die Befähigungspflicht und das Verbot von KI-Systemen mit einem nicht annehmbaren Risiko.

- Ab August 2026 greift Artikel 50, der bestimmte Transparenzverpflichtungen regelt.

- Ab dem 2. August 2027 gilt der AI Act erst vollumfänglich.

Noch ist offen, wie die Vorgaben des AI Act in Deutschland schließlich durchgesetzt werden. Bis zum 2. August 2025 muss die Bundesregierung zunächst eine Behörde zur Marktüberwachung benennen. Experten erwarten, dass diese – ähnlich wie bei der DSGVO – erst in den Hochrisiko-Fällen genauer hinschaut und aktiv wird. Erst im Anschluss daran und im Lauf der Zeit werden auch andere Unternehmen in den Blick genommen.

Das ist noch nicht absehbar. Zwar formuliert der AI Act mögliche Sanktionen, aber es muss sich in der Praxis noch zeigen, wie sehr die Behörde zur Marktüberwachung davon Gebrauch machen wird. Möglich sind Geldbußen von bis zu 15 Millionen Euro oder 3 Prozent des Jahresumsatzes. Bei Kleinen und mittleren Unternehmen gilt immer der Betrag, der niedriger ist.

2. Vertiefung: Das Webinar

29. April 2025 - 11 bis 12 Uhr

Titel: EU AI Act – So setzen Sie KI im Marketing rechtssicher ein"

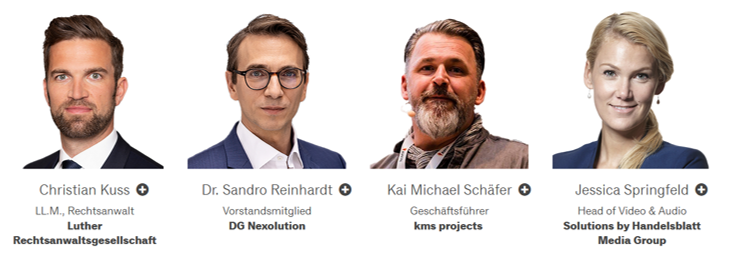

Als Teil unserer neuen Ratgeberserie "Hands on Marketing" bieten wir gemeinsam mit der Handelsblatt Media Group und der eigenen "How to Business"- Plattform ein praxisorientiertes Webinar zum Thema "EU AI Act" an. In diesem Webinar bringen Experten Klarheit in die Vorgaben des EU AI Acts und berichten aus eigener Erfahrung, wie sie die gesetzlichen Anforderungen in ihren Organisationen umsetzen und gleichzeitig innovative KI-gestützte Marketingstrategien realisieren.

Die Einordnung und konkrete Umsetzungstipps liefern wir mit diesem Webinar – aktuell, praxisnah und speziell für Marketer aufbereitet.

Learning Points:

- EU AI Act einfach erklärt: Timing, Systematik, Geltungsbereich und Auswirkungen auf Marketingprozesse.

- Schnellcheck: In welche Risikoklasse fällt Ihre KI-Anwendung? So behalten Sie den Überblick.

- Praxisleitfaden: Wie Unternehmen die Schulungs- und Transparenzpflichten effizient umsetzen und KI weiterhin gewinnbringend nutzen.

Moderation: Jessica Springfeld, Head of Video & Audio, Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP

Jetzt für das Webinar am 29. April anmelden

3. Verlängerung: Die Masterclass zum Thema

Werden Sie Profi im EU AI Act

KI-Kompetenz gemäß EU AI Act vermittelt die Masterclass im Handelsblatt Management Campus .

Dieser Kurs vermittelt essenzielle KI-Kompetenzen gemäß Art. 4 KI-VO, von Technologie-Wissen über rechtliche Regulierung und ethische Verwicklungen bis hin zu Praxisanwendungen.

- 5 Kapitel

- 25 Videos

- 15 Std. Lernzeit

Alle Marketing Club Mitglieder erhalten 20% auf die Masterclass. Bitte wenden Sie sich direkt in der BVMC-Geschäftsstelle für den Rabattcode.

Werden Sie jetzt Teil von #oneclub

It´s all about the network – gute Verbindungen für Ihren persönlichen Erfolg.

Im Netzwerk des Bundesverband Marketing Clubs e.V. sind zurzeit 12.000 Mitglieder in knapp 60 regionalen Marketing Clubs vertreten. Die Clubs sind die Kompetenzzentren für das Marketing in ihrer Region und die Plattform für beruflich Gleichgesinnte vor Ort.

Finden Sie einen Marketing Club in Ihrer Nähe und werden Sie Mitglied